この山は魚津市小川寺、小川山千光寺の奥の院である。

片貝川沿いに別又からの登山道と布施川沿いに福平からの登山道は、

本来僧ヶ岳山頂に信仰のために登拝するためのものであった。

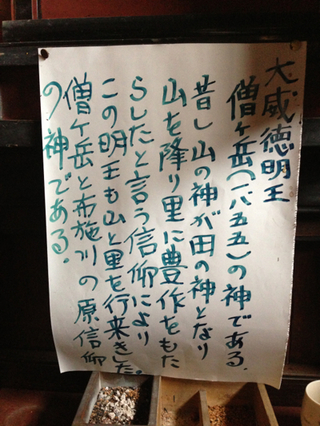

伝説によれば、

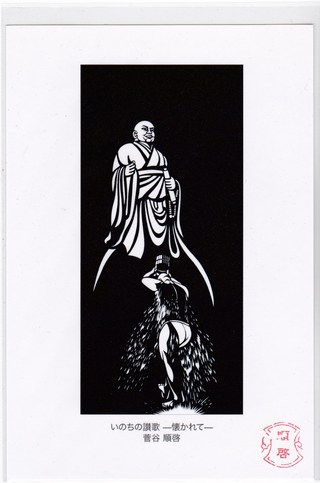

経田の漁師の網により千手観音菩薩と大威徳明王の像が引き揚げられ、

千光寺に納められたという。

かつて千手観音は観音平(山)に置かれ、

大威徳明王は千光寺の奥の院である僧ヶ岳に安置されていて、

冬は9月から3月まで観音平(山)の仮殿に遷座されていた。

3月に僧ヶ岳に運ばれて安置される時と9月に山から降ろされる時の2回、

仏様の送り迎えの盛大な祭が行われた。

小川寺では名残の秋祭りが今も行われる。

平成2年から、心蓮坊と僧ヶ岳保勝会によって、

大威徳明王像が僧ヶ岳仏平(ほとけだいら)に

安置されて法要が行われるようになり、

「僧ヶ岳本流コース山開法要」として復活した。ただし、

僧ヶ岳に安置されるのはこの日だけである。

小川寺の秋祭りで舞われる獅子舞は新川地方

(魚津市・黒部市・入善町)の獅子舞の源流であり、

囃子はいくつかの祭りでは獅子舞なしでも演奏される。

また、天狗踊りの手振りは日本最古ともいわれる形が残るとされる。

雪絵は雪解けから初夏までさまざまに変化・変形しながら、

残雪と地肌の両方にたくさんの絵が現れる。

変形して名前が変わる雪絵は全国的にも珍しい。

また黒部と魚津など別の地域から見た場合は

別の名称で呼ばれることがある。

雪解けが進むに連れ、

「僧」「馬」「兎」「虚無僧」「大入道」「猫」「猪」

(猪の雪形の位置については諸説ある)が変化・変形しながら現れる。

人々は種まき時を知ったり、水田の水管理の目安などにした。

これに関しては長井真隆氏の研究に詳しい。

6月中旬には最終形態が山肌に出現し、「尺八を吹く虚無僧」、

大きな「馬」「鶏」などを見ることができる。

黒部市無形文化財(昭和31年1月13日指定)及び、

魚津市無形文化財(昭和38年4月1日指定)

である布施谷(ふせんたん)節の一節に

「いつか春風里より吹けば 山の虚無僧が腰あげる」とあり

雪絵と農業の結び付きを表している。

この故郷で20歳まで育てて頂きました

もう少ししたらこの雪絵が見られます

見にいこうかな~!

平成26年3月6日(木)

ほろ酔い肴四種セット1人前680

先着売り切れ御免

①さより磯揚げ 600

②イカ下足と椎茸焼き 680

③春香ふきのとう天ぷら700

④菜花からし和え 330

⑤カマスの姿塩焼き 1000

⑥カマスのフライ 1000

⑦生うに箱売り 3880

⑧大根アサリのしぐれ煮 600

蛍烏賊しゃぶしゃぶ 1200

蛍烏賊濃厚わた焼き 1200

蛍烏賊の天ぷら 1200

富山湾魚津港地魚 お刺身

近海生みずタコ 990

能登アオリイカ 900

⑨近海イカエンペラー 600

北海うに巻き 880

兵庫生カキ(3ヶ) 900

魚津ホタルイカ刺し 1100

新湊釣りアジ 800

銚子金目鯛 1200

おまかせ3種盛り(1人前より)1200

並刺おまかせ盛り2~3人前2980

特上おまかせ盛り3~5人前4980

生カキフライ 1000

アジフライ 800

金目頭煮付け 800

のど黒姿あぶり焼き 3980~