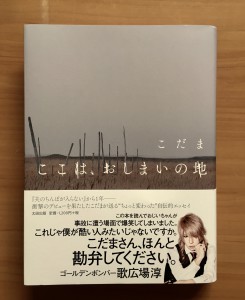

「ここは、おしまいの地」こだま著 を少しずつ読んでいる。

読みながら感じる独特の初めての感覚を言葉にできないでいた。

そんな時、自分の記憶が途絶えた頃の感覚と重なったのだ。

浮遊感。

読者でしかない私が、彼女の物語の中で、亡霊のように俯瞰であるいは隣で、それを眺めているのだ。

私は彼女の物語の中にいる。物語の展開を眺めている。

この感覚は。

私は3歳から10歳ほどまでの記憶がない。

小学校入学、校外写生会の大きなイベントの記憶はあるが、日常の生活の記憶がない。

きっかけは父親のDV。

いつものようにお昼ごはんを食べていた。母親の言葉の何が気に障ったのか、父親の目の色が変わる。明るい鳶色に。

掘り炬燵は夏の間、食卓テーブル代わりになる。

父親は食べ物、食器の乗ったこたつ板を両手で持ち上げた。全てが散らばる。3歳の私は泣き出す。母親は危険を察知して逃げ出す。後を追う父親。それを私が追う。このような事件は珍しいことではなかったのだろう。今思えば母親の反応は素早かった。

部屋を出た土間を走り、突き当たりは台所(炊事場)とお風呂場。井戸ポンプが据えられているので逃げ場がない。

井戸ポンプと壁に挟まれた母親をめがけてこたつ板が振り下ろされる。

ここで私の記憶が消える。

心理学では乖離という。衝撃が大き過ぎた事件を記憶から消して「なかったことにする」のだ。自分の命を、脳を守る本能から来るのだろう。

記憶が途絶えた7年ほどの間、私には生きている実感が希薄だったようだ。時間の感覚もない。夢うつつの中にいるような感覚。どちらの世界にも属さない感覚。

あの日見た恐ろしい光景をなかったことにするには、相当の時間が必要だったのだ。私の中でどのような作業が行われていたのか知る由もないが、その記憶を切り取って前後を繋ぎ合わせることさえできず、そっくりそのまま記憶を消したのだ。

浮遊感は決して恐怖や不安ではなかった。だからといって心地よい訳でもなかった。

この感覚が蘇り、本の中で彷徨う自分を感じている。

本を読んでこんな感覚を覚えるのは初めてだ。

前作「夫のちんぽが入らない」から1年だという著者の文章はやはり綺麗で品がある。悲しみを笑いにしてしまう強ささえ、私の胸に刺さる。泣きたいのを我慢し、笑いたいのも我慢して生きてきたのかと、そんなところにも共感してしまう。

こんな読み方をする読者は極めて少数だと思うが、こんな読まれ方をする作品も珍しい。