「胸式呼吸」や「腹式呼吸」に、こだわる必要はありません。

口から吐いて鼻から吸うことが、呼吸の大部分を占めています。

それでも、足の平(足の裏)も独自に呼吸していれば、頭頂部も独自に呼吸しています。

足の平から頭頂部まで体表のすべてが、呼吸しています。

また、体を構成している何兆もの細胞の一つ一つが、それぞれに呼吸しています。

体全体が、いたるところで呼吸しています。

細胞単位から、何層もの部位ごとから、人体の総体まで、各種各様の呼吸が複合している状況に想いを馳せながら呼吸すれば、体の内部も表面部も体全体が調和してきます。

そして、体型が整ってきます。 < つづく >

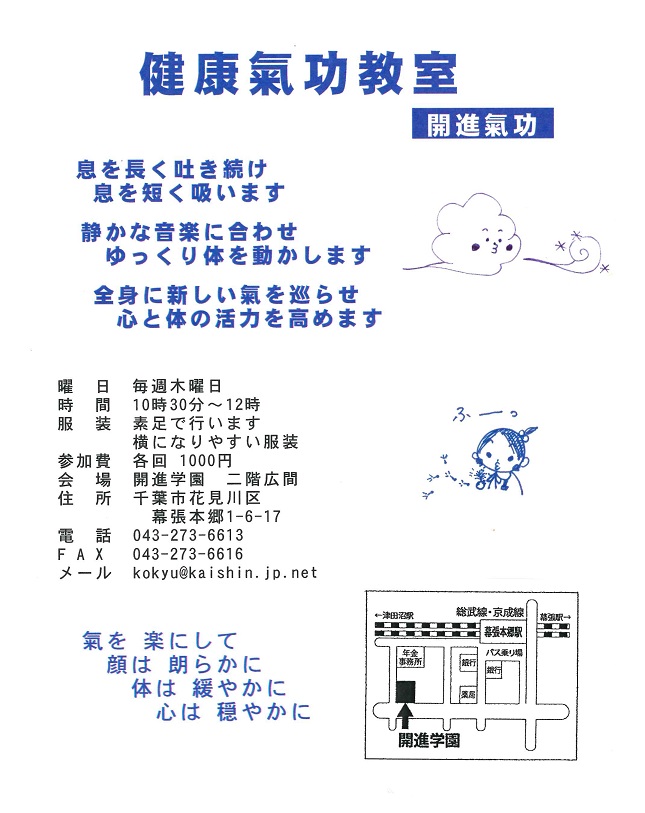

< 健康気功教室 >

と き 毎週木曜日 10時30分~12時

ところ 開進学園 二階 広間

電 話 043-273-6613

メール kokyu@kaishin.jp.net

畳む文化 坐る文化 その14