茶室は、広さによって、九間(ここのま)・四畳半・三畳敷きなどとも呼ばれます。

十八畳敷きの九間など、四畳半以上の広い部屋は、広間に分類されます。

三畳敷きなど、四畳半以下の狭い部屋は、小間に分類されます。

広間にも、小間にも、いずれにも入る四畳半は、茶室の基本形です。

この広さなら、主人と客人とが、心置きなく茶の湯を楽しめます。

茶の湯を通して人と人とが心を触れ合わす、「直心(じきしん)の交わり」が、得られます。 < つづく >

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

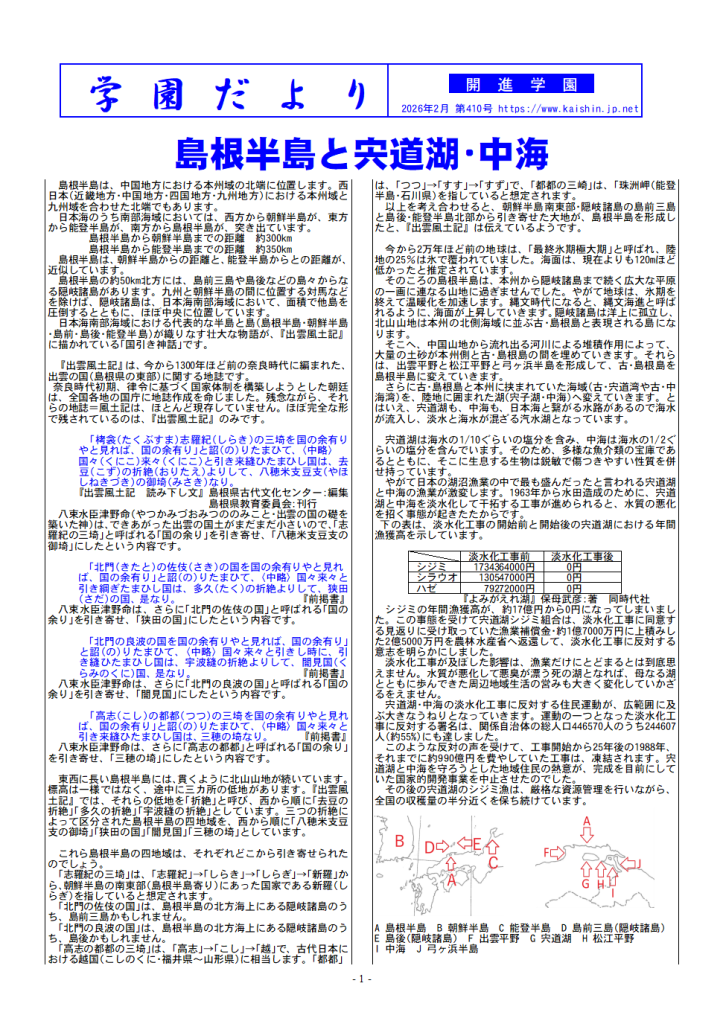

宍道湖が全国の半分近くの収穫量を占める貝は、シジミです。

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

利休は、より広い茶室を目指したでしょうか、より狭い茶室を目指したでしょうか。