車は、兵庫県から鳥取県へ入ります。

「山陰の松島」と呼ばれる浦富海岸を過ぎれば、鳥取砂丘です。

10万年ほど前には三瓶山が、6万年ほど前には大山が、大噴火を起こしました。

その際に吹き出した火山灰が、古鳥取砂丘を形成します。

当時の気候は寒冷で、古鳥取砂丘は海岸線から離れた内陸部にありました。

やがて気候は温暖化して海面が高くなり、砂丘は海岸沿いになります。

そこへ北西の季節風によって大量の砂が打ち上げられます。

古鳥取砂丘の上に新砂丘が上載せられ、現鳥取砂丘が現出します。

鳥取砂丘は、訪れる観光客には感動を与えてくれます。

一方、付近に居住する人々にとっては、飛砂の被害に悩まされるばかりです。

そこで、防砂林の設置が進行します。

おかげで、ラッキョウなどの栽培が盛んになります。

ただし、防砂事業が進めば進むほど、砂丘の景観が狭められてしまいます。

農業の振興と景観の保全とを、どのように両立させるかが、問われています。

〈 7万年間に及ぶ年代記・福井県年縞博物館 〉本州の海岸線一周 その76

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

A 1×1×1+5×5×5+3×3×3=153

B 3×3×3+7×7×7+1×1×1=371

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

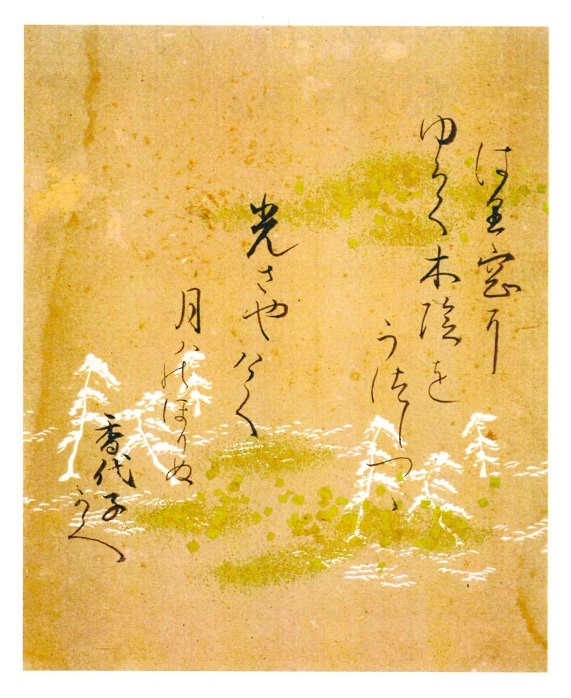

与謝野晶子の次の短歌の〇〇に入る漢字は、何でしょう。

〇〇とは浮かべるものにあらずして

踏めば鳴るかなさびしき音に

夢を実現する学習塾 開 進 学 園

ホームページ