松尾芭蕉は奥の細道の道中、皐月に入って連日五月雨(さみだれ・梅雨)に見舞われ、ぬかるんだ街道に難儀し、持病も再発します。

ところが、松島に入ると、その日に限って日中は晴天が続き、夜間は月光が照り続き、一日を通して島々を堪能できました。

5000年前ごろまで仙台湾の北西部で海面が上昇し、多島海(松島湾)が形成されます。

そこは、日本における貝塚密集地帯になっています。

とりわけ里浜貝塚(宮戸島)は、縄文時代から弥生時代まで4000年余に渡る連綿たる人々の営みを、今に伝えています。

平安時代初期には、松島湾の一角に、松島寺という大伽藍が創建されます。

松島は、極楽往生を願う人々にとり、聖地であり仙境でした。

やがてやせた土地でもよく育つマツが、注目されます。

特に土壌の薄い松島湾内の小島や岩礁に生き抜くマツが醸し出す神性に、世間の注目が集まります。

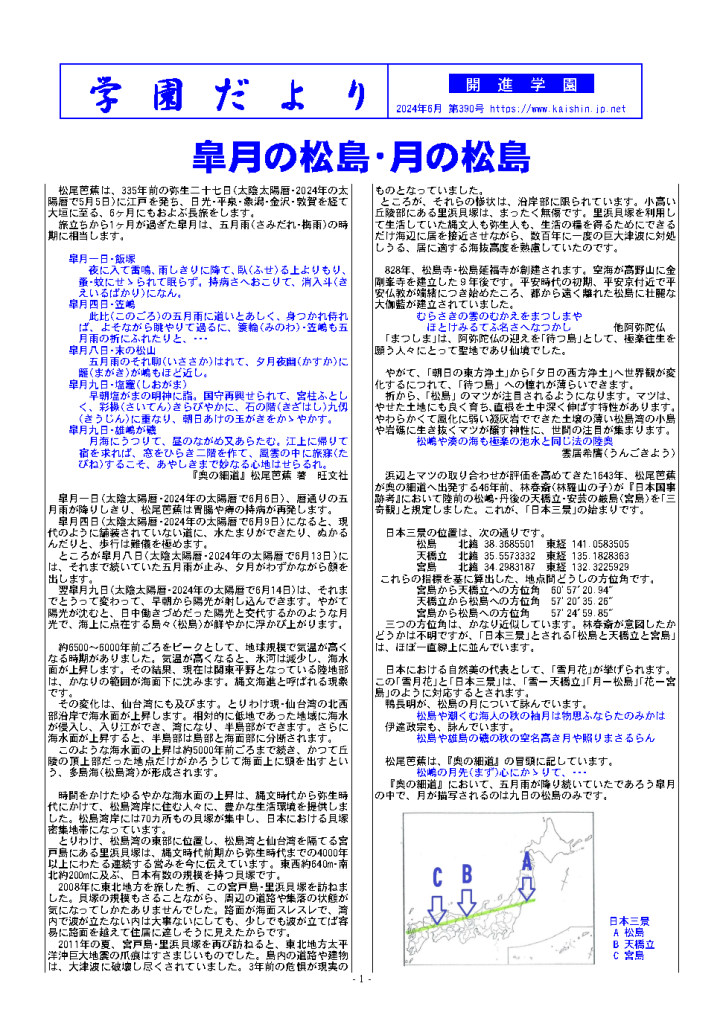

江戸時代の初期、林春斎が「陸前の松嶋・丹後の天橋立・安芸の厳島(宮島)」を「三奇観」と発表しました。

これが、「日本三景」の始まりです。

ところで、「宮島から天橋立への方位角」と「天橋立から松島への方位角」と「宮島から松島への方位角」を算出すると、三つの方位角は極めて近似しています。

日本三景の松島と天橋立と宮島は、ほぼ一直線に並んでいます。

『地中海東岸地方 アラブ・ユダヤの垣根を越えて 』 12月の開進学園だより

『 平方根(非循環無限小数)の存在 』 9月の開進学園だより

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

見附島は石川県ですが、見附市は新潟県です。

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

「日本三景」と「雪月花」は、どのように対応しているでしょう。

夢を実現する学習塾 開 進 学 園

ホームページ