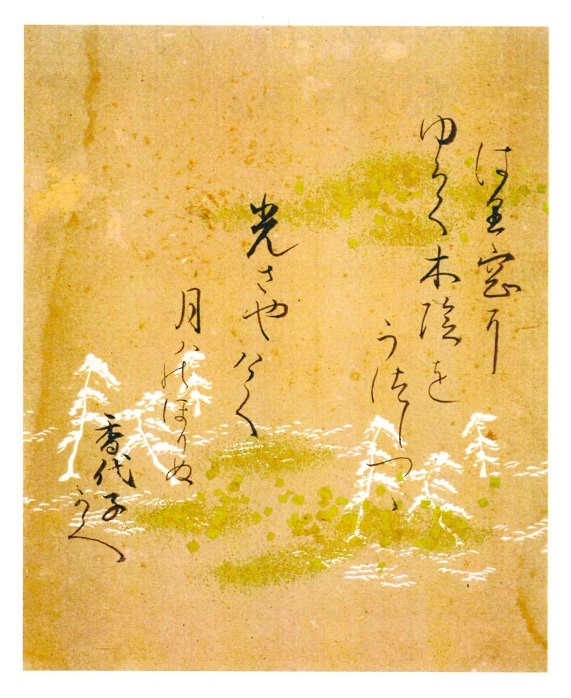

開進学園叢書・歌集『香る代に』( 二瓶カヨ子 作 千葉日報社 )から、〈 せせらぎ 〉に因んだ短歌を三首紹介します。

さらさらと絶えず流るるせせらぎの

ほとりにありて独り物思ふ

せせらぎの音のかそけきこの夕べ

薄の穂末星は輝く

山里の木立の小舎に君と共に

語り合ひけりせせらぎ清く

〈 面影 〉

開進学園叢書・歌集『香る代に』から

〈 兄君 〉

開進学園叢書・歌集『香る代に』から

〈 花の春 〉

開進学園叢書・歌集『香る代に』から

〈 雪 〉

開進学園叢書・歌集『香る代に』から

〈 笑う 〉

開進学園叢書・歌集『香る代に』から

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

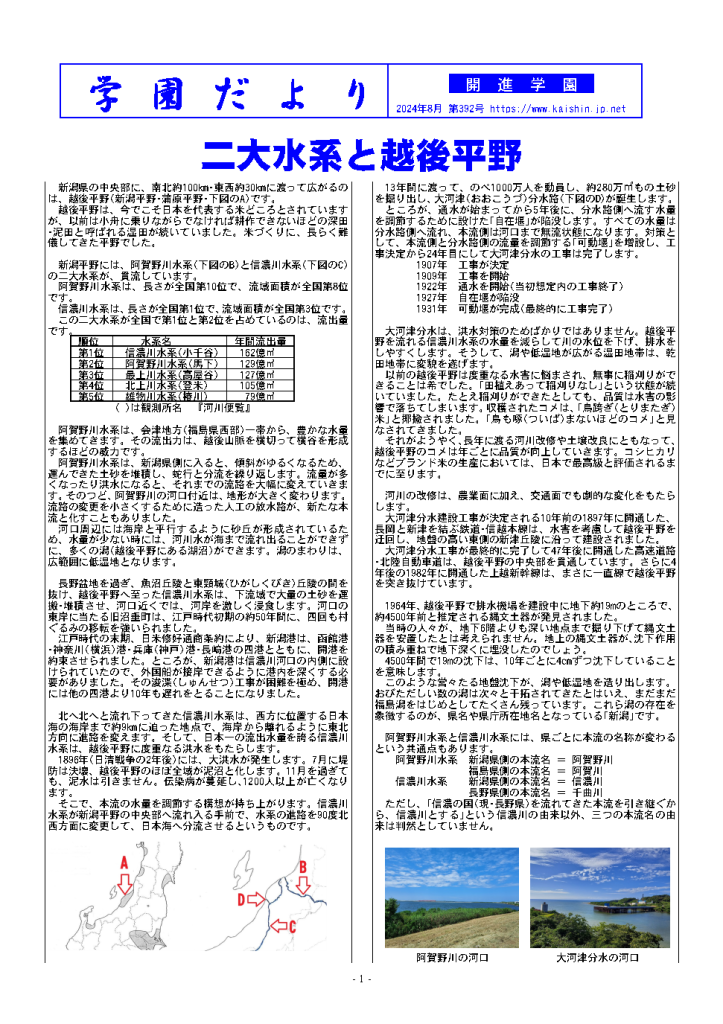

縄文海進のころ山麓までが海で、「着く波」と呼ばれたのが基になった山の名前は、筑波山です。

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

8月28日=太陽太陰暦で七月二十五日(731年)、次の歌を残して亡くなったのは誰でしょう。

わが苑に梅の花散る久方の

天より雪の流れくるかも

夢を実現する学習塾 開 進 学 園

ホームページ