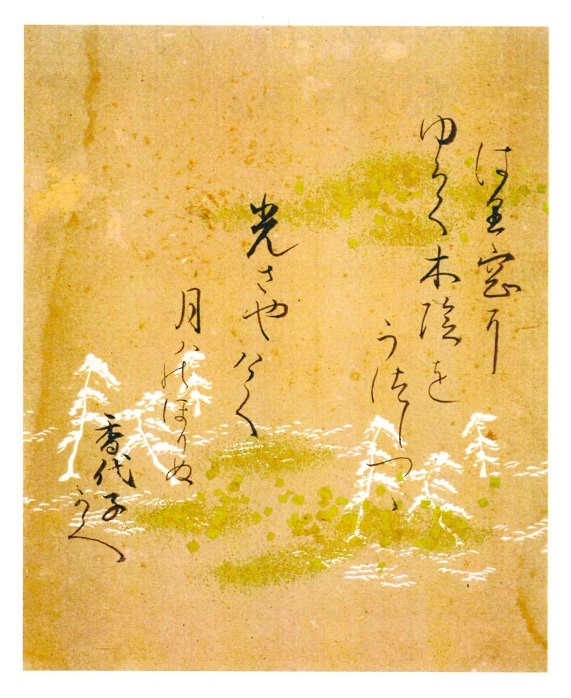

天正十年水無月二日(1582年6月21日)、新月の翌日で、月明かりの無い闇夜の中を、大軍が京都の市街地へ押し寄せます。

本能寺は、大半の寺院と違って堀や土塀で囲んで戦に備えていたとはいえ、防戦むなしく炎上します。

時わずかにして、戦は収束するかと思われました。

しかし、明智光秀に率いられた大軍は、大誤算を強いられます。

狙っていたものを、手に入れられなかったからです。

一つは、織田信長です。

織田信長を警護する数十から百数十名に対して、明智光秀は一万五千名もの大軍で挑んだのです。

犬一匹、逃げ出せるはずがありません。

それにもかかわらず、本能寺の内外を隈無く探索しても、織田信長の姿(死体ないし首)が、見つかりません。

そのため、「織田信長は、薩摩へ逃げ延びた」などなど、様々な噂が立ちました。 < つづく >

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

関門国道トンネルの調査用のトンネルが着工した1937年、日中戦争の始まりとなる盧溝橋事件が起きました。

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

本能寺の変が起きる前日、本能寺にて何が催されたでしょう。