「始功第十七:両腕を頭上に伸ばして、手指の開閉」と、「始功第十八:開脚長座で前屈」の続きです。

始功の調べに合わせ、呼吸を重ねながら、体を動かします。

始功第十九は、「立位・両脚屈折」です。

頭・背筋・腰・太腿を、畳の面と垂直にします。

両足は、肩幅に開きます。

以後、踵は畳面から離し続けます。

息を吐きながら、膝を曲げていきます。

頭・背筋・腰は、畳面に垂直のままです。

ふくらはぎと太腿が接するまで、膝を曲げます。

息を吐きながら、ゆっくりと、ゆっくりと、行います。

ふくらはぎと太腿が接したら、両脚を畳の面と垂直に戻します。

短く息を吸いながら、迅速に行います。

合わせて六回です。 < つづく >

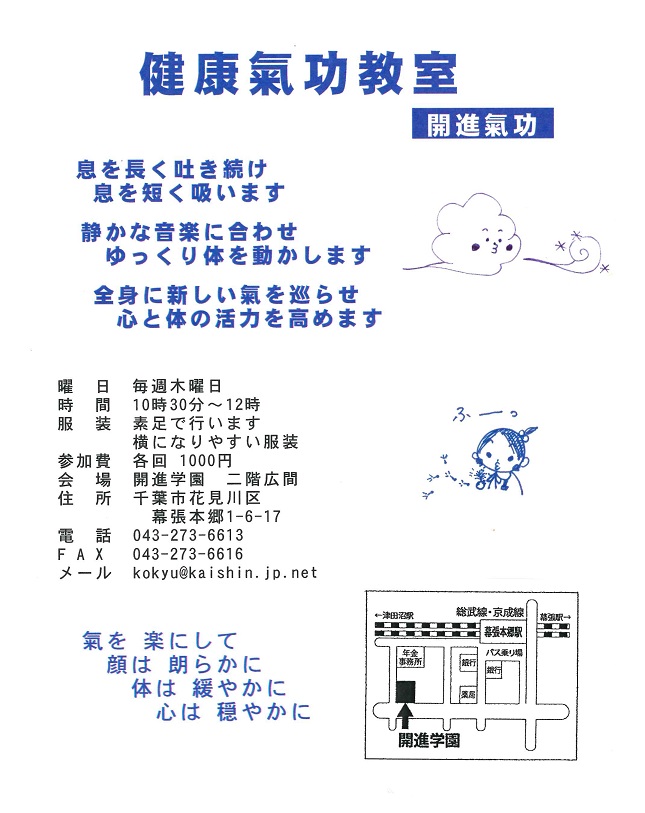

< 健康気功教室 >

と き 毎週木曜日

10時30分~12時

ところ 開進学園 二階の広間

電 話 043-273-6613

メール kokyu@kaishin.jp.net