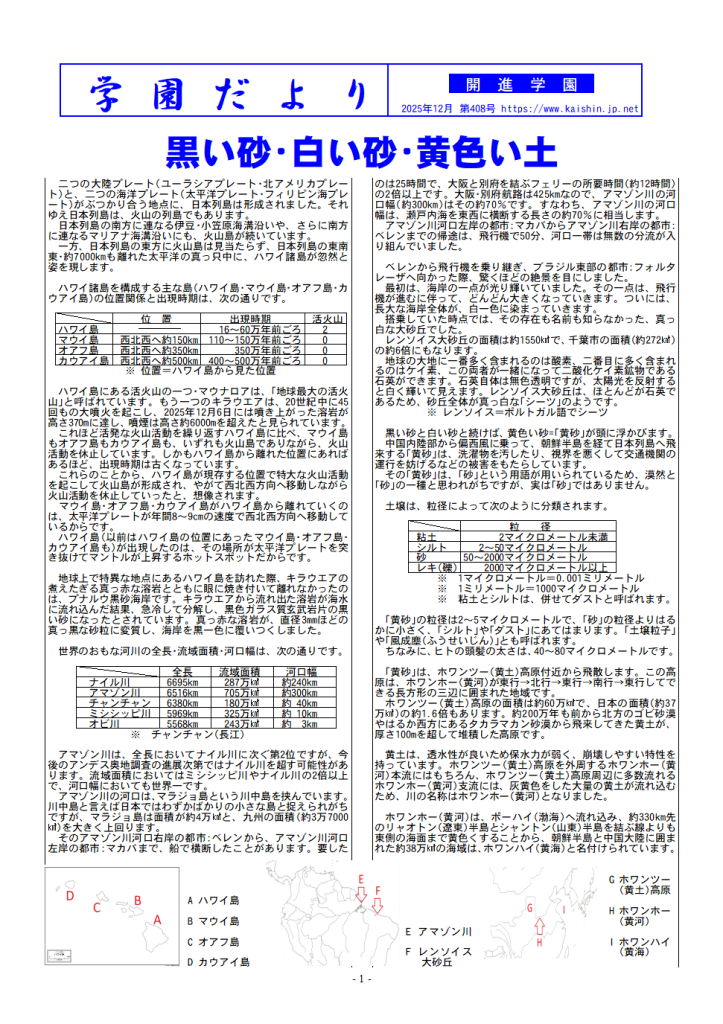

ハワイ島は、太平洋プレートを突き抜けてマントルが上昇する、ホットスポットに当たります。

以前はハワイ島の位置にあったマウイ島・オアフ島・カウアイ島などの火山島は火山活動を休止していますが、ハワイ島の火山活動は今なお活発です。

とりわけキラウエアの火山活動は激しく、流れ出た溶岩が海水中へ入って急冷・分解して黒い砂に変化します。

その結果できたのが、プナルウ黒砂海岸です。

アマゾン川の河口幅は、約300kmもあります。

河口には、九州より広い、マラジョ島という川中島を挟んでいます。

アマゾン川河口の右岸から東南東方向へ約650kmの海岸一帯は、真っ白な砂で覆われています。

レンソイス大砂丘です。

交通機関の運行を妨げるなどの障害を引き起こす「黄砂」には、「砂」という漢字が用いられていますが、「黄砂」は「砂」ではありません。

「黄砂」の粒径は2~5マイクロメートルで、「砂」の粒径(50~2000マイクロメートル)より、はるかに小さいのです。

「黄砂」は、ホワンツー(黄土)高原付近から飛散します。

ホワンツー(黄土)高原から流れ込む黄土を含んだ川は、ホワンホー(黄河)と呼ばれています。

ホワンホー(黄河)は、ポーハイ(渤海)を経ても黄色みを残し、朝鮮半島と中国大陸に挟まれた日本より広い海域はホワンハイ(黄海)と呼ばれます。

『7月26日から9月7日までの間に 』

9月の開進学園だより

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

種田山頭火による次の俳句の○と○に入る漢字は、「旅」です。

また一枚脱ぎ捨てる○から○

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

ホワンツー(黄土)高原の面積は、日本の面積の何倍に当たるでしょう。