大伴家持は、薩摩国(現鹿児島県)や上総国(現千葉県)など、六か国の守(かみ・ちょうかん)を務めました。

中でも越中国の守が、抜きん出て注目されています。

一つは、東大寺の関係です。

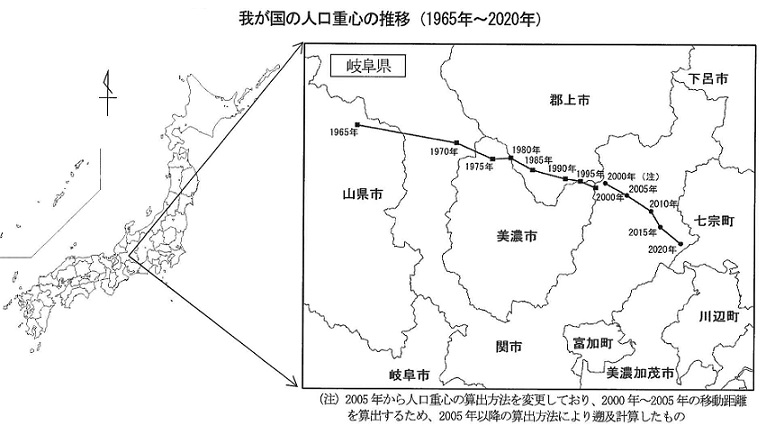

現存する『東大寺墾田地図』24葉のうち、17葉が越中国内です。

東大寺の墾田は、越中国内で7か村・約580町にも達しています。

越中国内の墾田無くして、盧舎那大仏の建立はありえなかったでしょう。

もう一つは、『万葉集』の関係です。

平城京から遠路はるばる越中まで、田辺福麻呂が訪ねて来て、大伴家持は四日連続で大歓待しています。

田辺福麻呂は、著名な歌人にして、「左大臣橘家の使者」です。

時の最高権力者・橘諸兄は、藤原氏に対抗するため、大伴家持を自派に取り込み、編纂途上にあった『万葉集』を完成させようとしたのでしょう。

『万葉集』全二十巻のうち、巻第十七から巻第二十までは、それ以前の巻と大きく異なる構成になっています。

巻第十七 越中国に関わる歌が約74%

巻第十八 越中国に関わる歌が100%

巻第十九 越中国に関わる歌が約77%

巻第二十 防人歌が約42%

大伴家持は、兵部少輔として防人の監督もしていました。

『万葉集』全二十巻の巻第十七から巻第二十までは、明らかに大伴家持による編纂です。

大伴家持は、5年に渡る越中国での務めを終えるに当たり、次の歌を詠んでいます。

しな離(ざか)る越に五年住み住みて

立ち別れまく惜しき初夜(よひ)かも

『万葉集 巻第十九 4150』

「しなざかる」は、大伴家持が創案したと伝えられる、「越」に掛かる枕詞です。

『 二つのヘルツ 』 11月の開進学園だより

『 太古のニホン島 』 10月の開進学園だより

『 台風の盛衰 』 9月の開進学園だより

『 二大水系と越後平野 』 8月の開進学園だより

『 縄文の日々 』 7月の開進学園だより

『 皐月の松島・月の松島 』 6月の開進学園だより

『 海中から 陸上へ 大空へ 』 5月の開進学園だより

『 最上川水系 』 4月の開進学園だより

『「左と右」と「右と左」 』 3月の開進学園だより

前回の問題 解答

前回の問題 解答

穴見海岸の沖で泳ぐ姿が撮影された、「人魚伝説」の基や「地震や津波の前触れ」とされ、水深約200m~1000mに住む深海魚は、リュウグウノツカイです。

今日の問題

今日の問題

越中国の東大寺墾田約580町は、サッカーフィールド何面に相当するでしょう。

夢を実現する学習塾 開 進 学 園

ホームページ

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

![]() 今日の問題

今日の問題![]()