5月のわくわく学習会のテーマは、「糖化と水分摂取」でした。

水分は、摂りすぎても、不足しても、体に悪影響をもたらします。

体の水分が増えすぎると、血圧の上昇を招きます。

その結果、高血圧や心臓病などに繋がります。

体の水分が不足すると、血流が滞ります。

その結果、脳梗塞や心筋梗塞などに繋がります。

脳梗塞や心筋梗塞は、早朝に多発します。

就寝中の水分不足が関係しています。

そこで、就寝前に水分を補いましょう。

できれば150mLくらいを、5分ほどの時間をかけて。

就寝中に目が覚めたら、もう一杯。

起床したら、さらに一杯。

これから時期は、熱中症が心配です。

熱中症対策としても、脱水症対策としても、就寝前の水分補給をお忘れなく。

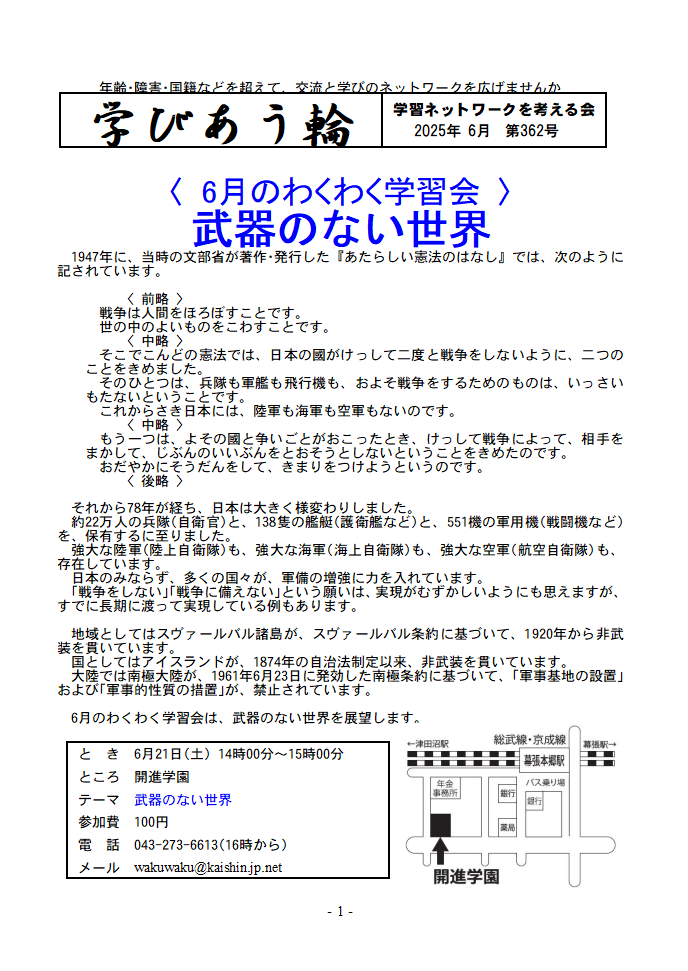

6月のわくわく学習会は、「武器のない世界」がテーマです。

< 6月のわくわく学習会 >

と き 6月21日(土)

14時00分~15時00分

ところ 開進学園

テーマ 武器のない世界

参加費 100円

連絡先 電話 043-273-6613(16時から)

メール wakuwaku@kaishin.jp.net

< わくわく学習会 最近のテーマ >

五月 糖化と水分摂取

四月 豆料理の効能

三月 ストレスとの向き合い方

二月 為替の仕組み

一月 睡眠と夢

十二月 神道と仏教

十一月 古墳と埴輪

十月 ミツバチとハチミツ

九月 有機フッ素化合物(ピーファス・PFAS)

七月 世界の鉄道事情

六月 オリエント急行

五月 シベリア鉄道

四月 鉄道の旅ー日本ー

三月 こどもと遊び

二月 隠れキリシタン

一月 変わる人格 変わらない人格

十二月 様々な依存症

十一月 天気予報の仕組み その2

十月 天気予報の仕組み その1

九月 天気図の見方

七月 三角比と日常生活

六月 平方根と日常生活

五月 アジアの香辛料

四月 タイと王政

三月 サウジアラビアと王政

二月 スカンディナヴィア半島とヨーロッパ

一月 バルカン半島とヨーロッパ

十二月 イタリア半島とヨーロッパ

十一月 イベリア半島とヨーロッパ

十月 グレートブリテン島とヨーロッパ

九月 ロシアの建国

七月 ロシア帝国

六月 森の中での自給自足

五月 『共同幻想論』と国家の探究 第四回

四月 『共同幻想論』と国家の探究 第三回

三月 『共同幻想論』と国家の探究 第二回

二月 『共同幻想論』と国家の探究 第一回

一月 『資本論』と現代社会 第四回

![]() 前回の問題 解答

前回の問題 解答![]()

柳川城北側の水辺の道は、「日本の道百選」に選ばれています。

![]() 今日の問題

今日の問題![]()

体重が69kgの成人が、1日当たり飲み水から1200mlの水分を摂取するとして、 1日当たり食べ物から何mLの水分を摂取することになるでしょう。

夢を実現する学習塾 開 進 学 園

ホームページ